ワークショップ「他者になる」

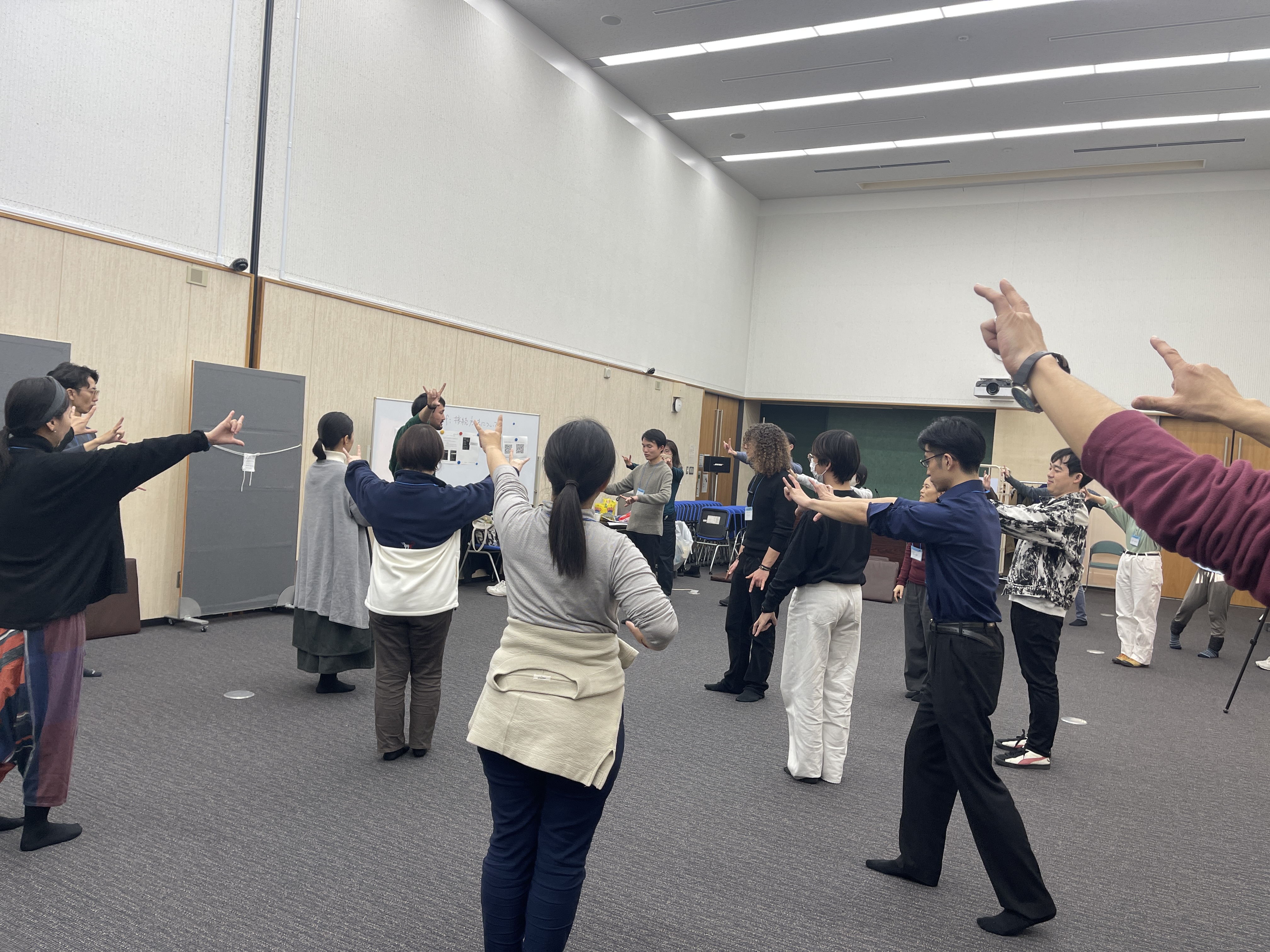

このイベントは、社会的な分断を引き起こすきっかけになる「われわれ」と「彼ら」の分離を身体性から思考することを目的とした。当日には、文化人類学における自己と他者や、近代以降の日本の演劇についてレクチャーののちに、俳優による2つのワークショップを行い、その後その身体経験に基づいて議論するという流れで行った。参加者には、大学教員や研究者、大学院生、演劇関係者、その他の教育関係者、会社員など、様々なバックグランドを持つ人28名が参加した。プログラムでは、自己と他者について、ただ座学で考えるのではなく、参加者の身体を使いながら思考することで、より深い気づきを得ることが目指された。

レクチャーの後の、1つ目のワークショップでは「異なる名前で呼ばれる」「動きを同期させる」「日常的動作をする人を見る」などのワークを行った。それらは、「自己」を構成する要素をはぎ取るという訓練であり、また「他者」になり得る「ニュートラル」な身体を目指すものだった。2つ目のワークショップでは、神楽の複数の形式的な動きを行うワークを行った。この実践では、身体や動きを一定の「型」に固定化することにより「自己」を消し「器」になることが目指された。こうした異なるワークの後に、参加者は車座になり、憑依と演技、自己と他者といったテーマについて議論した。議論の内容は、憑依の身体性や、近代演劇における「ニュートラル」な身体について、神楽における「遊ぶ」概念など多岐にわたった。

本イベントの事後の感想では、「講義と討論だけでなく、WSで体験したことが、さらに思考につながっていくことを実感しました」「演劇という分野をフィールドワークする感覚だった。自分の研究に引き寄せながら、発展的に思考することができた」などの意見があり、一般の参加者、研究者ともに好評だった。このイベントでは、研究者が専門外の人に知識をわかりやすくアウトプットする「リーチアウト」ではなく、研究者と一般の人が芸術的な方法を使いながら共に思考する共創的なモデルを目指したが、テーマをより絞るなどの反省点はありつつも参加者の満足度は高く、今後の発展性が感じられた。

■概要:

本イベントは、「他者になる」というテーマを身体を通じて思考し、議論することを試みる実験的ワークショップである。人類学において、「自己」と「他者」の境界は様々な視点から論じられてきた。特に近年の憑依やパフォーマンス研究においては、身体や情動、感覚に焦点を当てながら、「他者になる」状態を探究する議論が注目されている。一方、西洋の近代演劇では、俳優が「他者になる」状態を作り出すために、様々な演技理論と方法論が構築され、試行されてきた。日本の近代演劇は、このような西洋の方法論を取り入れることから始まったが、その後、劇と俳優や演技の関係が再考され、今日では多くの独自の演劇論と実践が展開されている。

本イベントでは、こうした人類学と演劇の動向を「他者になる」ということを結節点としてつなぎ、分野横断的に議論する。近代演劇と神楽といった演技のワークショップに参加し、そこから生じる情動や感覚を通して、「他者になる」ことや「自己と他者」の境界について、従来の学術的な議論の枠組みとは異なる発想で捉え直し、理解を深めることを目指す。

■日時:2024年12月22日(日)11:00~17:50

■場所:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所3階303/大会議室

■定員:25名(先着順)

■参加費:無料

■プログラム

11:00 趣旨説明 (東京外国語大学・村津蘭)

11:10 発表1:憑依の人類学における「自己」と「他者」の境界線の考察 (京都大学・デ・アントーニ アンドレア)

11:40 発表2:近代以降の日本の演劇における演技 (立命館大学・柴田 惇朗)

12:10 昼休憩

13:00 ワークショップ1:近代演劇の演技法と観客の受容構造(日本大学芸術学部・松山立)

14:40 ワークショップ2:日本古典(神楽)とポストモダンにおける演技(俳優・岸本昌也)

16:00 総合討論

17:50 終了

共催:学術知共創プログラム「身体性を通じた社会的分断の超克と多様性の実現」、TUFSフィールドサイエンスコモンズ(TUFiSCo)、基幹研究人類学「社会性の人類学的探究:トランスカルチャー状況と寛容/不寛容の機序」

以下、ワークショップの様子